「ピアノ・ソロもいいけれど、室内楽もやってみたい」と漠然と思う方は結構多いのではないでしょうか。私も昔から「室内楽やってみたいな」と思いつつ、なかなかその機会を持たないまま長年過ごしておりましたが、最近になって、「機会があったらやってみよう」というような「待ち」のスタンスでは、いつまで経ってもその機会は得られないし、上達も望めないということに気づき、「積極的に室内楽を学びに行く」と心に決めて、室内楽に造詣の深い先生方にお願いして、ソロのみならず室内楽についても、定期的にレッスンに通うことにしています。

目下、学生時代から大好きだったブラームスのヴァイオリン・ソナタ(原題は Sonate für Klavier und Violine )を順次お稽古中です。今年は、第1番と第2番を中心にさらっておりますが、どちらもしみじみとした美しさ ― 「歌」 ― にみちた佳品です(ブラームスのヴァイオリン・ソナタと歌曲の関係についても、いずれ言及したいところですが、これはまた追ってということにいたしましょうか…)。もっとも、その美しさとは裏腹に、実際に演奏するのは困難を極め、文字通り「奮闘」の日々。現段階では、とてもその「美しさ」を味わう余裕は全くありません。弾くので精一杯、やれやれ…。

さて、ヴァイオリンと合奏していくと、ソロ曲を弾いているときには無頓着になりがちなポイントを否応なく意識させられることがあります。常々レッスンで「ピアニストは、往々にしてピアノだけで音楽が完結してしまうと思いがち、積極的に他の楽器について学ぶべき」という教育的指導をいただくのですが、まさにその通りであることを実感する今日この頃です。

そもそも、ヴァイオリンとピアノでは発音原理が違う ― そんなことは百も承知、と言いたいところですが、この違いを明確に理解したうえで、実際の演奏に具体的にどのように反映させるのか、という問題は実は大変難しく、地道なトレーニングの要る領域です。頭で理解することと、実践できることとは天と地ほどに差があります。むしろ、沢山失敗して、ようやく会得できることの方が多い、というのが最近の実感です。

ということで、今回は、自らの失敗も踏まえて(復習も兼ねて)、ヴァイオリンと合わせるときの課題について、少し述べてみたいと思います。

【和音を合わせる難しさ】

言うまでもなく、擦弦楽器であるヴァイオリンと、鍵盤楽器であるピアノでは、音の立ち上がりのタイミングも音の減衰の仕方も全く異なるわけですが、とりわけそこを意識させられるのが、双方同時に和音を合わせる場合です。特に、同じ高さの同じ音が重なる場合、発音原理が異なる楽器であることを意識せずに双方が無造作に音を出してしまうと、全く調和のとれない状態になってしまいます。私も、伴奏法のお稽古を始めた頃は、この失敗を何度となく繰り返しました。

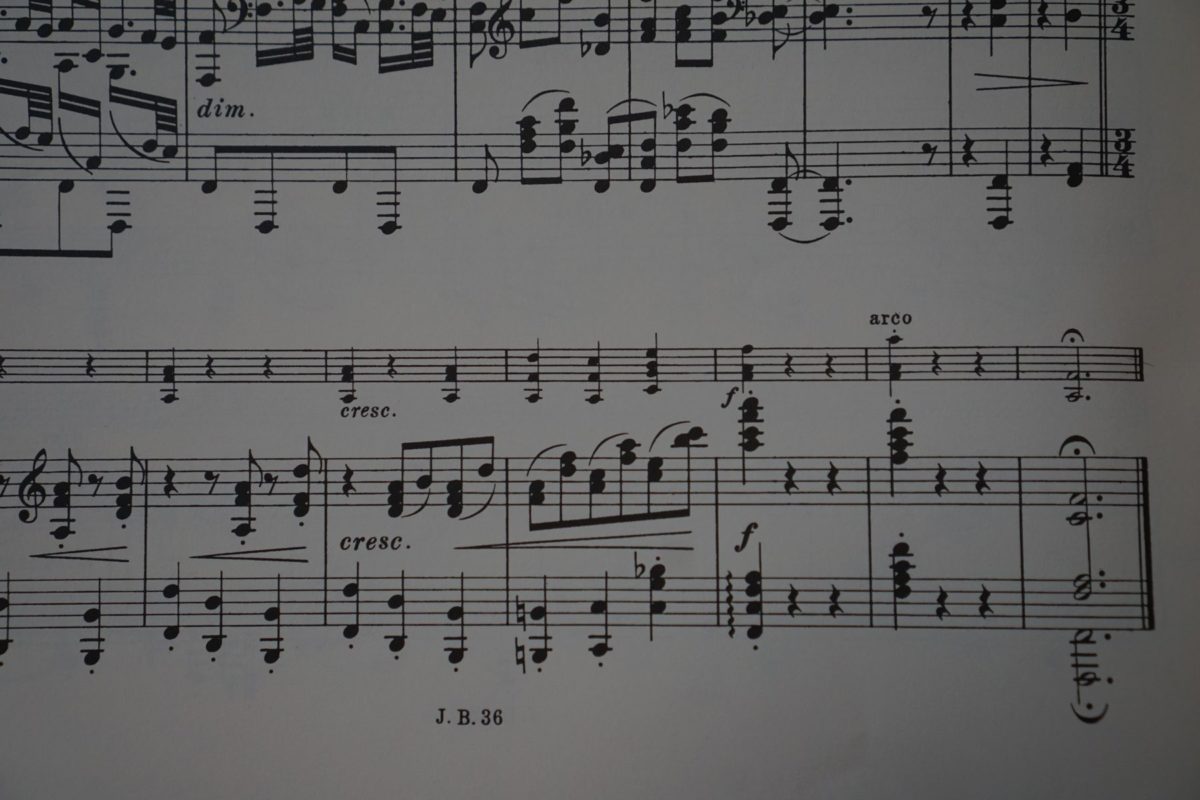

そこで、本日は、具体的にブラームスのヴァイオリン・ソナタ第2番( Op.100 )第2楽章の最後の和音をどう弾くのか、という事例で少しお話したいと思います。以下の譜例(写真は Breitkopf & Härtel 版)をご覧下さい。

ここは、軽快なテンポで急激に cresc. させながら華々しく終わる部分、しかもご覧の通り、ピアノ・パートは大変弾きにくく(外さずに弾くだけでもかなり大変!)、結果余裕なく最後の和音まで突っ込んでしまう大変「危険な」箇所です。そんな余裕のない状態で、最後の和音を無造作に弾いてしまうとどうなるか ― はい、ぶち壊しですね、この楽章、以上! ― という悲惨な結果が待っています。

さて、譜面をもう一度よく見てみましょう。ヴァイオリン・パートでは、最後の和音の一つ手前のところで pizz. から arco に切り替わっていますから、最後の和音は勢いよく弓をつかって奏されることが分かります。ところが、ヴァイオリンで奏される最後の和音、よくよく見ると二音とも同じ高さの音がピアノにも含まれているのですね。ここで問題が発生するのです。それは、打鍵後ひたすら音が減衰していくピアノと、擦弦後音が立ち上がってくるヴァイオリンの響きの特性の差異が起こす一種の不調和の問題です。いわば、音同志が喧嘩してしまうイメージです。

この場合、ピアニストはこの和音をどう処理すべきなのか?ということですが、少なくとも、和音を弾く際、ヴァイオリンに含まれている二音と、それ以外の和音の構成音とは、明らかに音量も音色も変えて弾かなければならない、という点に注意する必要があります。ヴァイオリンにも含まれている二音は、いわば響きをそえるサポートのイメージ、それに対して、他の音については、よりはっきりとした音量と音色を与えてやる配慮が要ります。この譜例ですと、右手の上のFとAの音は弱めでヴァイオリンの響きを邪魔しない音色を、右手のCの音はより豊かな音色でフォルテを印象づける工夫が要るということですね。

かつ、ピアニストの打鍵のタイミングも大変重要です。上述の通り、ヴァイオリンとピアノとでは、音の立ち上がり特性が全く違うわけですから、仮にピアノの打鍵が早すぎてしまうと、完全にヴァイオリンはピアノの響きに埋もれてしまうことになります。譜例のような箇所では、ピアニストは双方の楽器の「響きのピークタイミングを合わせるイメージ」を持って演奏することが求められます。

【音域と音量バランス】

さらに、この場面でもう一つ注意を要するのが、ヴァイオリンの音域です。ご覧の通り、この箇所のヴァイオリンの音域は決して高くありません。一番下の音はG線。高音域であれば、自然とヴァイオリンの音は華やかに際立つものですが、ヴァイオリン・パートの音域が低い場合、ピアニストには音量および音色に細心の注意を払わなければなりません。

私もよく失敗するのですが、こういったヴァイオリンの音域を無視して、最後の和音がフォルテだから、と勢いよく無造作に突っ込んでしまうと、完全にヴァイオリンの響きを殺してしまうことになります。左手のオクターブは、音楽全体のバスでもありますから、それなりの安定感と響きの豊かさは求められますが、ここを「重低音炸裂!」とばかりに強く打鍵してしまうと、減衰スピードの遅いピアノの低音の響きに完全にヴァイオリンの音色が飲み込まれてしまいます。一方、ヴァイオリンの音域に近いピアノの右手はというと、こちらもむやみに強く弾きすぎると、上述の通りヴァイオリンの音色とピアノの音色の不調和が起こってしまいます。

結局のところ、この場面のピアニストには、フォルテの緊張感を損なうことなく、ヴァイオリンの響きを最大限活かしながら、音楽全体にふさわしい和音の音量と音色のバランスを実現していくことが要求されているのです。そこで求められるのは、十分にコントロールされた和音の表現です。少なくとも、余裕なく突っ込んでしまうようでは、まだまだ初心者なのですね(反省!_| ̄|○)。

和音を合わせること一つをとっても、ヴァイオリンと合わせることで見えてくる世界は本当に豊かなものがありますが、この他にも「レガート」・「アーティキュレーション」・「呼吸感」といったこと、あるいは音楽全体を構築する場合の「役割・イニシアティブのあり方」等々、まだまだお話したいことは山のように存在します。そちらは、また追ってご紹介できればと思います。