大学生のとき、後に同じ学科(日本史)に進学することになった友人に誘われて箏曲の同好会に入り、以後二代藤井千代賀師(故人)の門人としてしばらく山田流箏曲のお稽古をしておりました。大学卒業後も、出稽古場が新大阪にあったことから、しばらくはそちらに通って幾つかの「お許し」をいただいた後、いわゆる「お名前のお看板」をいただきました。

これでも一時期、山田流箏曲の特色でもある歌ものを中心に、かなり真面目にお稽古していたこともあるのです。「雨夜(うや)の月」(初代・中能島松声の作で「太平記」の「(日野)俊基朝臣再び関東下向の事」を題材としたいわゆる「道行き」もの)のような30分にも及ぶ大曲にチャレンジしていたこともありました。また、思いおこせば、数々の人間国宝の方々(故・中田博之師、故・山口五郎師、故島原帆山師、山勢松韻師等々)におさらい会の舞台をご一緒いただいたことも。が、諸事情あって無期休業状態が続き、今日に至っております。真面目にお稽古をしていた頃には存在していた左手中指の立派な「タコ」も、今ではすっかり消えてなくなっておりますから、たまにお箏に触るときなど、軍手(!)のお世話にならなければならないという情けなさ…。

脱線いたしますが、箏曲の出稽古場が新大阪にあったことが、私のピアノ人生を大きく変えたことは間違いないのであります。当時は、出稽古場のすぐそばに、日本ベーゼンドルファーの新大阪のショールームがありましたからね(詳しくはこちら)。

ということで話を戻しますと…。今となっては「詐欺レベル」の「なんちゃって名取り」ゆえ、あまり偉そうなことは申し上げられないのですが、それでも若い頃の箏曲の経験で得たものは実に多いです。箏曲をかじっていたからこそ、他の邦楽分野(とりわけ近世に発達をみた地唄・長唄・常磐津・清元・義太夫・一中節・荻江節・河東節等)にもそれなりに触れる機会がありましたし、日本史の基礎知識も多少はありましたから、日本文化について薀蓄めいたことを偉そうに述べてみるなんてことも、昔は結構やっていたのであります。とは申しましても、きわめて薄っぺらくてお恥ずかしい限りなのですが。

今日は、そんな箏曲のお稽古の過程で経験したことを少しだけご紹介します。ご笑覧下さい。

亡くなられた先代の家元は、新しい曲の初回のお稽古のときでも、譜面を見ることを決して許して下さいませんでした。邦楽のお稽古は基本対面で口伝のもの、師匠にお稽古をつけていただくときは、絶対に譜面を見てはならぬのだと。箏曲の先生が皆さんそのように指導されているとは限りませんが、少なくとも私はそのように教わったのです。これが、ピアノ一辺倒で育った私の最初のカルチャー・ショックでした。

亡き師匠からうかがったのは、「八橋検校も山田検校も、その譜面を書いたわけではないのだからね。後の人が、それぞれの流派に伝わる教えをメモにしただけのこと。しかも、譜面に書かれていることはほんの一部のことだから。それに、お稽古中に譜面を目で追っていたら、耳がお留守になるでしょう。芸は盗むもの、盗むならお稽古のときに、全身を耳にしなければね。微妙な間(ま)を聞き取って体得できる者だけが芸を高めることができる」ということでした。確かに、八橋検校の「六段の調」や吉沢検校の「千鳥の曲」について、自筆譜がどうの、初版譜がどうの、校訂記録がどうのという話があろうはずもなく…。師匠から弟子への相伝の世界ですから。

さて、この「仕上げ前の段階から全て暗譜、耳だけで聞き取ってお稽古する」という手法は、検校・勾当といった盲官によって箏曲をはじめとする三曲の分野が担われてきたことを思えば、至極当然の流れと言えるでしょう。視覚に障害がある分鋭敏となった聴覚や触覚、視覚に頼れないからこそ増したとされる記憶力(←近世の盲官たちの記憶力はみな抜群だったそうです)、そうしたものをベースとして確立された芸のスタイルなのですから、求められる感受性のレベルは相当のものです。安易に「譜面軽視・テキスト軽視なやり方だ」と切って捨てることのできない奥深さがそこにはあります。

ちなみに、少し歴史的な話をしておきますと、日本では、中世以降「当道座」と呼ばれる盲人の職業組織が形成され、近世期を通じてこの組織化された「当道座」(寺社奉行管轄の幕府公認相互扶助組織)において、各種芸能が高度に発展を遂げていった経緯があります。才能ある盲人音楽家は、検校の位にまでのぼりつめ、将軍や諸大名からも一目置かれるようになりました。八橋検校をはじめ、生田検校、山田検校、吉沢検校といった有名な箏曲家たちが、まさにそういう存在だったのです。なお、視覚障害の場合、世襲ということはあまり考えにくいでしょうから、こと芸能分野に関しては、それなりに実力主義社会が存在していた、と言えるのかもしれませんね。しかも、才能ある者が、音楽家として生きるためのルートが確立されていたとも言えるわけですね。

ところが、明治維新に至り、中世以来500年の伝統をもつ「当道座」は解体されることになりました。これは、もちろん封建的制度の否定という側面もありますが、同時に、障害者授産組織の解体(→結果視覚障害を持つ生活困窮者の増大)という側面があったことも否めません。常々、明治維新には功罪半ばするものがあったと感じているのですが、この「当道座」の解体もその一例であるのかもしれません。

明治以降、急速な西洋化とともに西洋音楽が日本に伝えられるようになったこと、その流れの中で、日本におけるピアノ音楽の受容があったことは、今さら説明の必要もないでしょう。そして、近代における邦楽分野においても、こうした急速な西洋文化流入の影響が色濃くみられるようになりました。師匠から弟子へと口伝で伝承されていた流派の芸は、西洋音楽の記譜法を参考にした新たな箏譜の記譜法により記録されていくようになったのです。

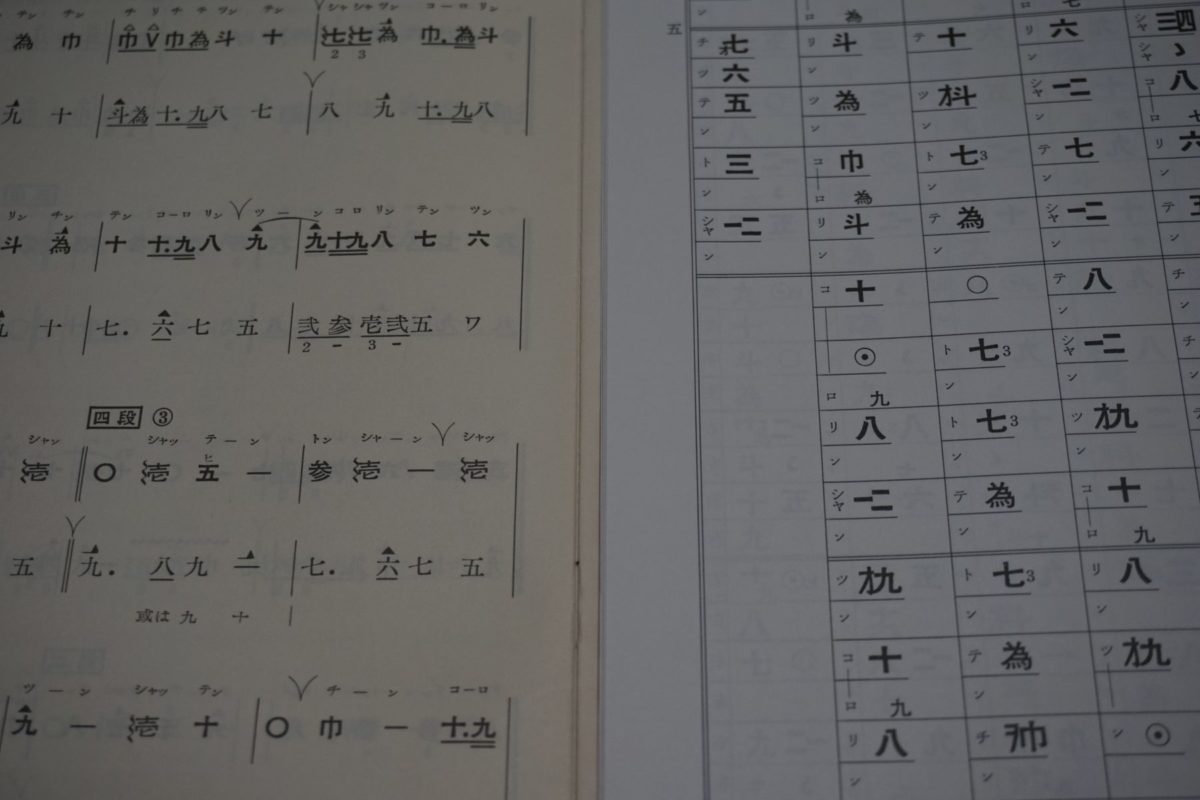

実際の譜例を見てみましょう。写真の左側、横書きの箏譜は、山田流の故・中能島欣一師による八橋検校の名曲「乱輪舌」、一方右側の縦書きの箏譜は、生田流の故・宮城道雄師による八橋検校の代表曲「六段の調」です(いずれも邦楽社刊)。ピアノを習っていた私には、山田流の横書きの譜面は非常にわかりやすかったですね(笑)。箏譜中のアラビア数字は、右手における指づかいの表記で、これはピアノと全く同じ、2は人差し指を、3は中指をあらわしています。正直、譜面さえあれば初見でそれなりに弾けてしまうのではないか、という感覚さえありましたからね。

そうなのです。そここそが実は問題だったのです。初見力(←年々落ちている実感があり…泣)があることは大変重要なのですが、それなりに初見力があれば、譜面を見て何となく弾けた気になってしまう…。まさに、そこに大きな落とし穴があり、師匠はそこを指摘なさったのです。「上っ面の音を拾っているだけでは、それは芸ではない」と。

実は、師匠の二代藤井千代賀師は、音楽評論家だった故・佐々木節夫氏の叔母上にあたられる方で、「ゴリゴリの邦楽オンリータイプ」ではなかったのです。西洋音楽の事情も知り尽くされたうえで、あえて譜面に頼ることを私に禁じたのでありました。「譜面には表現されないようなこと、そこをもっとしっかり聞き取って全てを感じ取りなさい、それらを自分の身体で表現できるようになるまで、ひたすら鍛錬しなさい」ということを仰っていたのです。

この教え、実は、洋の東西を問わず、音楽芸術の修練の過程における一つの重要なことを含んでいると私は思っています。今でも、優れた演奏に接したときや、レッスンを受けるときなど、ことあるごとにこの師匠の教えを思い出しながら、とにかく全身を耳にして、聞き取ることに集中するように心がけています。もっとも、聞き取ったもの、感じ取ったものを、即座に自分の身体で表現できるかと言われると、それは全く別の問題でして、そこが悩みどころ…。

さて、ピアノ演奏において、暗譜が必須であるかどうかということについて、私個人としては、必ずしも暗譜が必須であるとは思っておりません。「暗譜が飛ぶ不安」にとらわれるぐらいなら、譜面を目の前に置いてもっと音楽そのものに集中した演奏をすべきなのでは、と思っています。ただし、前提として、暗譜ができる程度にしっかりと練習を積み重ね、表現をじっくりと練り上げ、それらが自らの身体で表現できるようになるようにしておくことですね。もちろん、これは理想であり、実行はとても難しいです。

奇しくも、今年のはじめ、とあるピアニストの方が「譜面を置いたピアノ演奏機会が増えると、より音楽的な演奏が多く提供されるようになるかもしれないという期待もある一方で、『練り』の足りない演奏も増えてしまうかもしれない」というようなことを仰っていました。まさにそういうことですね。

何も、譜面を軽視せよ、と申し上げているわけではありません。西洋音楽における楽譜の位置付けは、上述のような近代邦楽の譜面とは異なるところがあるのも承知しております。自筆譜・初版譜・校訂譜、そういったものへの分析的アプローチは、音楽表現の探求において大変重要なことです。ただし、最終的には、楽譜に書かれていないこと、ここをどう解釈し表現するのか、といった問題が、西洋音楽においても厳然と存在しており、これらは長年かけて探究していくべきテーマであります。これは、もはや洋の東西の問題ではなく、音楽芸術のもつ本源的なテーマでもあるのでしょう。

箏曲のお稽古をしたことで、偏狭だった私の音楽への理解が、少しだけ広がりました。暗譜や譜面をめぐるこうした問題意識は、箏曲のお稽古によって生まれてきたものです。何事も経験してみるものですね。あともう一つ、「調弦」をめぐる問題意識というものもあるのですが、長くなりますので、これはまたの機会にご紹介することにしましょう。一言だけ申しますと、案外私が「調律にうるさい」のは、箏曲での「調弦」経験ゆえなのですね。

長くなってしまいましたが、最後に、 今も私の中で大切にしている亡き師匠の教えをもう一つご紹介しましょう。

技術的に達者に弾けていても、情がなければ、それは芸とは言えない

技術があっても、情があっても、品がなければ、それはすぐれた芸とは言えない

芸は品

「芸は品」 - 今もって私には明快な答えが出ていない難問ですが、おそらく一生かかって答えを探すのだろうと思いますね。

(参考文献)

「六段の調・雲井六段」(宮城道雄・昭和44年・邦楽社)

「乱輪舌」(中能島欣一・昭和60年・邦楽社)