シューベルトの最晩年 1828年

シューベルトがモーツァルトよりも短い31年で生涯を閉じたのは1828年11月19日、それは楽聖ベートーヴェンが逝った翌年のことでした。早世の天才の最晩年にあたる1828年は、まさに音楽史上の「奇蹟」としか言いようがないほど、豊かな実りに満ちています。ミサ曲第6番(変ホ長調・D950)、弦楽五重奏曲(ハ長調・D956)、連作歌曲集「白鳥の歌」(D957およびD965A)といった大作とともに、ピアノ曲の分野でも、最後の3つのピアノソナタ(D958~D960)や四手連弾作品である幻想曲(へ短調・D940・Op.103)といった傑作が書かれたのがこの1828年でした。

シューベルト自身が自らの死期を予感していたかどうかは不明です。ですが、数年来の病(および迷信めいた水銀療法)に侵されたシューベルトには、「痛み」あるいは「死」が、常に身近に感じられる存在であったことは想像に難くありません。シューベルトにとっての「死」は、「さすらい」・「孤独」・「水の流れ」とともに、もっとも親密なテーマの一つであったと思われます。

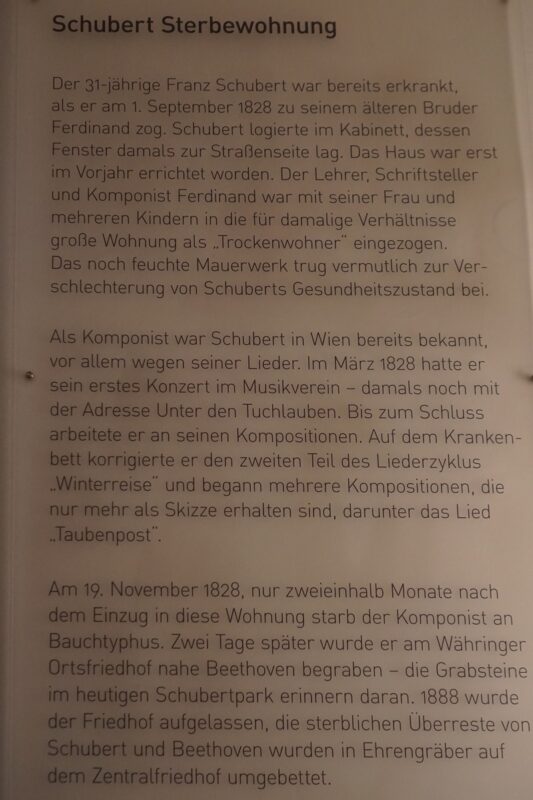

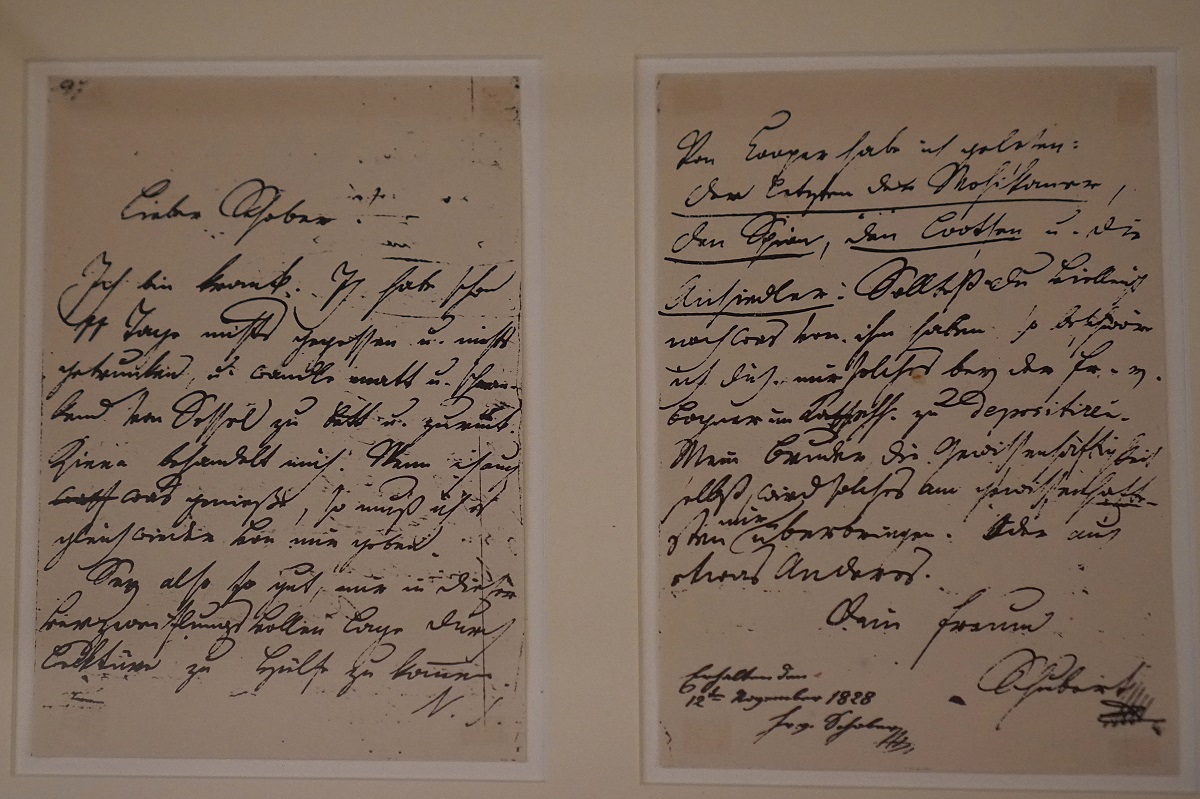

最後の3つのピアノソナタの自筆譜には、1828年9月26日という日付が記載されています。驚くなかれ、これは彼の死のわずか2ヶ月前のことでした。この頃、シューベルトは新築間もない兄の家に移り住みましたが、壁が乾ききらない住居環境は、既に病魔に侵されていた身体には劣悪に過ぎ、弱った身体で罹患してしまった感染症(一説には腸チフス)が、致命的な打撃を与えてしまったのでした。ウィーンのナッシュマルクトに程近いシューベルトの「最期の家」には、シューベルト自筆の手紙が残されていますが、そこには「僕は病気で、11日間何も食べていない」という悲痛な訴えが刻まれています。

かようにベストとは言い難い環境下にありながら、シューベルトの最後の活動は、およそ人間業とは思えないほどの見事な集中力と活動量を見せたのでした。幅広い分野にわたる同時並行的な作曲活動のみならず、自作曲の出版に向けての精力的な働きかけ、対位法修得への意欲、オペラ創作の再開等々、ほとんど超人的な域に達していたといってもいいでしょう。

とりわけ、自作曲の出版という点については、生前103番の作品番号を与え、思いを寄せていたカロリーネ・エステルハージに献呈するように指示したとされる四手連弾の幻想曲(D940・Op.103)にしても、当時ヴィルトゥオーゾとして名高かったヨハン・ネポムク・フンメルに献呈することを希望していた最後の3つのピアノソナタ(D958~D960)にしても ― 残念ながら死後10年もたってから出版されたときには既にフンメルは故人であり、出版社によりシューマンへの献辞が添えられた ― 、広く自らの作品を出版物として世に送り出すことに意欲的だったシューベルトの姿を垣間見ることができます。

「かっちり」とした作品 ― ソナタ・幻想曲

シューベルトといえば真っ先に「歌曲」の人というイメージが浮かぶかもしれません。それ自体は誤りでも何でもなく、夥しい数の「歌曲」はいずれも珠玉の輝きを放ち、三大歌曲集として知られる連作歌曲集(「美しき水車小屋の娘」(D795・Op.25)・「冬の旅」(D911・Op.89)・「白鳥の歌」)は、比類なき豊かさの結晶というべきものであることは論を俟たないと思います。

しかし、シューベルト自身は、「歌曲」というジャンルにのみ浸っていたのではなく、交響曲や室内楽曲、器楽曲、オペラに至るまで、幅広い分野を意識的に手がけた作曲家でもありました。交響曲やソナタ作品の中には、非常に規模の大きなものも多く含まれます。

ところで、交響曲やソナタ作品の長大さについて、有名なシューマンによる「天国的な長さ」という表現が、その語を発したシューマンの意図とは異なり、しばしば「揶揄」を含んだ意味で受容されてきたきらいがあります。「冗長で構成力が弱く、歌があふれるがままに作曲されたもの」といったようなニュアンスでまことしやかに語られることもあったようです。

しかし、実際のところ、シューベルト自身も、一連の作品群としてまとめて出版しようとしていたであろう最後の3つのピアノソナタ(D958~D960)に関していうと、それぞれの曲に与えられた際立った個性も含めて、極めてシステマティックに構成された、いわば「かっちり」とした様式美を誇る連作ソナタであることが見てとれます。堅固なソナタ形式と自在な主題変容に支えられた第1楽章、ただならぬ緊迫感と深淵さに彩られた第2楽章、軽妙ながらそれだけでは終わらない含意に満ちたメヌエット/スケルツォ楽章、そして感動的なロンドの終楽章。その揺るぎなき構築性こそ、シューベルトの類まれなき筆力の賜物であったといえるでしょう。

さらに、シューベルトは、4つの楽章を途切れ目なく繋げつつ、全体として大きなソナタのようなものを構成するという試みにも果敢に挑戦しています。よく知られた「さすらい人幻想曲」(D493)は言うに及ばず、四手連弾のための幻想曲(D940・Op.103)においても見られる二重機能形式的構成は、約20年後に作曲されたフランツ・リストによるピアノのための長大なロ短調のソナタ(S.178)の先駆的性格をもった作品と見ることもできるかもしれません。

調性の選択

シューベルトといえば、絶妙にして斬新な転調技法を駆使する作曲家であったことについては、おそらく多くの方の賛同を得られることでしょう。実際問題、調性については、シューベルトは強いこだわりを持っていたようで、友人に向けて「調などどうでもよいと思う者は、しょせん音楽的ではないのだ」(ドイッチュ編『シューベルト ― 友人たちの回想』石井不二雄訳)と述懐していたと伝えられています。

シューベルトの作品を考えるうえで、C. F. D.シューバルトの『音楽美学の理念』は、実に興味深い示唆を与えてくれるように思います。ここでは、滝藤早苗氏の論文「E.T.A. ホフマンの調性格論 : C.F.D.シューバルトの見解との比較」中に掲載されたいくつかの事例をご紹介したいと思います。

f-moll (へ短調)

深い憂鬱、死人の嘆き、悲惨な呻き声、埋葬への憧憬

fis-moll (嬰ヘ短調)

陰鬱な調。これは、狂犬が服を乱暴に引っ張るように、熱情を引きずり出す。怨恨と不満が、この調の表現するものである

ここで紹介されている二つの調の性格は、四手連弾のための幻想曲(D940・Op.103)を形作る主要なファクターになっていると考えられます。

また、シューベルト研究の第一人者である堀朋平氏は、著書『<フランツ・シューベルト>の誕生』において、嬰ヘ短調を「破局の嬰ヘ短調」であると称しており、「最大の力で猛威ふるう」作品として、ピアノソナタ第20番(D959)の第2楽章を挙げ、アルフレート・ブレンデルの「三部作における憂鬱な諸力を最大限に凝集」したものという言葉を紹介しています。

それ以外にも、シューベルトを演奏するうえで、意識した方がいいと思われるのは、以下の調性ではないかと思われます。これについては、筆者(坂田)自身が、演奏時に心掛けたいと思っているポイントです。もちろん賛否両論あろうかとは思いますが。

A-dur (イ長調)

憩い、平和、快活さ

Ges-dur (変ト長調)

柔らかな光の中に見え隠れする憧憬、手を伸ばしても捉まえられない儚さ

cis-moll (嬰ハ短調)

最も暗い憂鬱さ、心の傷(トラウマ)、さすらい

ゲネラルパウゼ

シューベルトの最晩年で作品にしばしば用いられる、ゲネラルパウゼ ― 総休止 ― 、その効果は圧倒的なものがあります。特に、四手のための幻想曲の最後のゲネラルパウゼの後の不協和音を伴ったテーマ回帰は、最も悲痛な感情を伴ったとても感動的なものです。

また、ピアノソナタ第20番(D959)の終楽章において、何度も立ち止まるように繰り返されていたゲネラルパウゼは、力強く光に向かって振り切られることによって、新たなる旅立ちを始める決意へと変容を遂げます。その道行きは、やがて一大叙事詩となって大団円を迎える感動的な終結へと続いていきます。